少年非行の歴史

世界初の少年非行の概念についての議論は、1816年のロンドンの「首都における少年非行の驚異的増加に関する原因調査のための委員会報告」、が初となる。

「非行」という用語が初めて使用されたのは、犯罪少年や浮浪児を収容する施設の創設に際して行われた調査報告での使用だったらしい。

1890年ごろには、「小さないじけた大人」という見方から、「未熟なためである」という見方に変わっていく。

やがて、罪人を減らすには、少年の時期に愛情のある家庭で育つことが大切だという考えが広がっていく。

1945年前後の非行は、「貧困あるいは生活必須品の 不足」による「生存のため」の窃盗、強盗などが主であった。

新しいタイプの非行

ところが、1964年ごろから、上述した環境面や人格面を要因について、疑問が生じてきた。非行現象の中で、両親健在で生活程度中流以上、そして家庭や学校ではご く普通で人目につかなかった少年による、睡眠薬の遊びやシンナー・ポンド吸引等、劇・毒物 と結びついた非行とスリルを味わうための万引きなど動機があいまいな非行が増加した。 これらの「新しいタイプの非行」は、伝統的な非行概念、理念だけでは十分に説明できない。従って、新しい概念の設定が必要である。そこで、「伝統型非行」から「現代型非行」への変遷を考察していくことにする。

「伝統型非行」から「現代型非行」への変遷

伝統型非行・・・それが悪であるということに特別な説明を要しない、ま た、その行為者には、資質面(精神や人格に欠陥のある者)あるいは環境面 の負因(社会的に恵まれない立場)のあることが前提とされている。

現代型非行・・・社会で禁じられているから悪となるわけで、何故に犯罪であるかが必ずしも明白でなく、行為者は「健全」 で「正常な状態」で資質面、環境面の負因があるわけではない。

「現代型犯罪」の特徴はまとめると次のようになる。①犯罪者に資質面・環境面ではっきりした負因がない ②被害対象が不明確 ③犯意が希薄(例えば過失犯) ④罪悪感の欠如 ⑤日常的行動の延長線上での犯罪行動、犯罪性の稀薄化。

都市化されていない均質的構造をもった 伝統指向型社会では、様々な面において妥当性を有する価値体系が万人の目にそれとわ かる形式で存在していたため、少年がしてはならないとされる行為を判別することは容易で、それを敢えてなす少年 には、その性格や環境に何らかの欠陥があると推定され、そうした少年のために国家が保護の手をさしのべることが不可欠となった。

しかし、現代型非行は、要保護性の認められない普通の少年が、それほど罪悪感を抱 くことなく非行をする特徴をもつ。

「伝統型非行」と「現代型非行」の区別を、その行為内容の違いから、「反社会的非行」と「非社会的非行」という区別をすることがある。少年が行った行為が、誰が見てもそれが悪であることに何の説明も要しない行為である反社会的非行は、現実的動機に基づいた、社会 規範や社会慣習に対する反発的、敵対的・攻撃的な行為で、刑罰法令に触れる行為および将来 刑罰法令に触れる虞がある行為である。

一方、ある行為が非行かどうかを判断する基準の変化により、非行行為と日常 行為の見分けが曖昧で、非行でない行為とは明確に区別できなくて、日常行為の延長線 の上で行われている非行意識も不明確な行為は、非社会的非行として捉えている。たとえば、占有離脱物横領、有機溶剤集団吸引、暴走族、万引きなどの非行は、違法行為と合法行為との間のけじめがつかず、遊び的な気分で罪に陥る。

非社会的非行は、正常な対人関係が持てず、家庭や周囲とつながることが出来ず、回避したり、傷を舐めあう非行集団に逃避して情緒的安定を得るための行為で、刑罰法令に触れ、また触れる慮がある行為である。怠学でのカフェへの入り浸 り、薬物を使用、バイク盗、幼児わいせつ、SNSなどを利用した性非行、自傷行為やOD・・・などといった行為である。

非行少年についての観念の変化

①1960年代を境として、非行少年は、貧困家庭の出身が大多数を占めていたものから、中流家庭の出身が大多数を占めるようになった。

②両親がいないまたは独り親家庭の少年から、両親そろっている家庭の少年という変化が見られる。

③非行少年と一般少年との境界線がなくなっている。少年刑法犯の人口比”が 1946 年の669.3 から 2004年の1,505.9まで22倍増大したことは、少年たちが容易に非行に走るよ うになったことを意味する。

④少年一般刑法犯検挙人員の年齢層別人口比の推移では、年少少年は1971年からずっと最も高い数値を示しており、低年齢の非行少年の増加を意味 する。

⑤非行少年の中で、女子の非行少年が増加傾向を示している。長期的に上昇傾向にある。

⑥かつては、非行少年の中には有職・無職の少年が占めた割合が多かったが、 学生が大部分を占めるようになった。その中でも、高校生が4割以上占めている。

⑦非行少年に、反社会的性格より非社会的性格傾向の強い少年が増加している。

このように、非行と非行少年には、日常行為の延長としての非行行為の増加、罪の意識の欠如、被害の不明確化、非行行為と日常行為の見分けが曖昧、非社会的非行の増加、学生の非 行化、非行少年の低年齢化、非行者の要保護性と非行性の希薄化といった変化がみられている。

日本における少年非行の取り組みの歴史

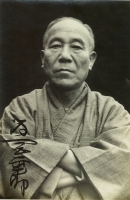

1883年(明治16年)

池上雪枝が自宅に感化院を開く。

![]()

感化とは人に影響を与えて、心・行いを変えさせるという意味です。

以降、民間感化が少しずつ増えていきます。

1885(明治18)年

高瀬真卿が東京に私立予備感化院を開く。

日清戦争により、非行少年や人身売買や増加。

当時広まった、不良少年は知的障害者という認識

放火犯の浮浪児がおり、東京感化院と渋沢栄一が院長を務める東京市養育院感化部とで転院を繰り返して更生に務めたが叶わず、最終的に東京脳病院、東京府巣鴨病院へ転院し、精神障害者と診断された。これに関し、高瀬と東京脳病院院長後藤省吾の論争が起こり、新聞で報道されたため、不良少年は知的障害者という認識が世間一般に広まるきっかけになった。

1899(明治32)年

罪人を減らすには、少年の時期に愛情のある家庭で育つことが大切だと考えるようになり感化教育の必要性を強く感じ、監獄学研究のため渡米しました。帰国後、その成果を具現化するべく、1899年(明治32)東京巣鴨に家庭学校をつくる。留岡幸助・東京家庭学校

東京家庭学校は、非行児童が入所する施設でありながら、塀で囲ったり門を閉めたりしないで、開放的な形で運営されました。

1900(明治33)年

感化法が成立し、感化院の設置は道府県の義務となりました。大人の犯罪者と処遇を異にした感化教育を実施するためです。この背景には、少年犯罪者、不良児童の増加とその処遇内容、方法の劣悪さがありました。監獄改良に端を発したものである感化院は、非行少年や、保護者のいない少年などを保護して、教育するための福祉施設という位置づけとなりました。

1914(大正3)年

第一次世界大戦が起こります。

1933(昭和8)年

少年教護法が公布され、「感化院」から「少年教護院」へ解消しました。教護とは教育して保護するという意味です。

1939(昭和14~20)年

第二次世界大戦

1947(昭和22)年

児童福祉法が公布され、「少年」は「児童」となりました。

「少年教護院」から「少年」が削除され、「教護院」へ改称しました。

1994(平成6)年

児童の権利に関する条約に批准します。

1997(平成9)年

児童福祉法の一部を改正し、「教護院」から「児童自立支援施設」に改称されました。

現在でも全国の大部分の児童自立支援施設は、開放的になっており、これは留岡幸助の家庭学校の影響が大きいと思われます。

児童自立支援施設 と 少年院 の違い

まず、少年審判について。20歳に満たない者を指す「少年」の非行事実に対して、家庭裁判所が非行事実があったかどうかを確認したうえで処分を下す手続きです。

少年審判で決定される処分は「保護処分」「都道府県知事または児童相談所送致」「検察官送致」「試験観察」「不処分」の5つです。保護処分は3つあって、「児童自立支援施設への送致」、「少年院への送致」(どちらも身体の収容をともなう)、もう1つは「保護観察」(収容はない)です。

自立を支援する 児童自立支援施設

児童自立支援施設は、児童福祉法44条で定められた施設。18歳未満の少年で不良行為をし、或いはそのおそれがある、また家庭環境などから生活指導が必要な児童が入所します。比較的年齢が低い中学生以下の児童が入所することが多いです。

児童自立支援施設は開放的な施設で、鍵は内鍵(開けられる)、門は空いたままで塀はあっても高くありません。施設内の小学校や中学校で勉強したり、クラブ活動をしたり、他の児童と共同作業をしたりする生活です。少年審判の保護処分の一つではあるものの、少年審判ではなく、児童相談所の措置として入所する少年も多くいます。

児童福祉法第44条

児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

送致される児童は18歳未満となってはいますが、中学卒業時までに退所する少年が多いです。

矯正教育を施す 少年院

「少年院」は少年院法第1条で規定されている施設です。目的は刑務所のように刑罰を与えるのではなく、矯正教育を行い更生させることにあります。刑務所のような感じではありません。

児童自立支援施設と違い、再非行の可能性が大きいと判断された少年が送致されます。刑罰は科されないものの、少年を収容し更生を目的としており、自由に外出することもできませんし、学校に通うこともありません。

少年院法第1条

「この法律は、少年院の適正な管理運営を図るとともに、在院者の人権を尊重しつつ、その特性に応じた適切な矯正教育その他の在院者の健全な育成に資する処遇を行うことにより、在院者の改善更生及び円滑な社会復帰を図ることを目的とする。」

少年の年齢はおおむね12歳から最長で26歳までとされています。14歳未満の少年が犯した罪は犯罪になるのかどうか、という点が重要です。「おおむね」は2歳ぐらいの差はあり得る範囲ですので、10歳でも「少年院」に入ることもあります。

少年院の種類と矯正教育

刑法では14歳未満の少年については罰さないのですが、たとえ14歳未満でも不良行為を行えば、何かしらの処分を受けるものです。罰せられることはなくても自らの行為を反省しなければなりません。

このような不良行為を審理する場が少年審判です。そして、その処分の一つが少年院送致です。ただ、「少年院」と一口に言っても、その種類は5つあります。矯正教育の内容をさらに詳しく紹介します。

少年院の種類

少年院には第1種から第5種の5つがあります。

第1種少年院は心身に著しい障害がなく、犯罪傾向が進んでいないおおむね12歳以上23歳未満、第2種少年院は心身に著しい障害がなく、犯罪傾向が進んでいるおおむね16歳以上23歳未満、第3種少年院は心身に著しい障害があるおおむね12歳以上26歳未満が対象で、医療や治療的対応の必要性が特徴です。旧法の医療少年院です。

第5種少年院は特定少年(18歳・19歳の犯罪少年)で2年の保護観察処分を受け、かつ保護観察の遵守事項に重大違反があり、更生を図ることが必要がある少年を収容する施設です。

なお、少年審判で保護処分を受けた少年が入院する第1種~第3種・第5種少年院は、更生を目的とした処分なので、前科はつきません。

第4種少年院

第4種少年院は少年院で刑の執行を受ける少年を収容する施設です。第1種~第3種少年院と違い、少年審判による保護処分ではなく、刑事裁判による刑事処分となります。

少年は罪を犯しても、原則、刑事罰に処されることはありませんが、少年審判で検察官送致の処分となると刑事裁判が開かれるケースがあります。裁判で禁固以上となると第4種少年院に収容することになっているのです。

収容されるのは14歳以上16歳未満の少年です。矯正教育を目的とした他の少年院と違い、実刑判決を受けた少年が服役するための少年院ということになります。

少年院の矯正教育

少年院の矯正教育は、

①生活指導・・・自立生活のための基本的知識や生活態度を身につけます。

②職業指導・・・職業上、に役立つ知識や技術を身につけます。また、義務教育だけでなく、高校卒業程度認定試験の受験に向けた指導もします。

③教科指導・・・ 基礎的な学力を身につけるための授業が行われ、国語、数学、社会、理科などの教科が教えられます。

④体育指導・・・健康管理や体力の向上を目的とした指導が行われています。

⑤特別活動指導・・・社会貢献活動や野外活動、音楽活動などで情操教育を行い、自主性や自律性、協調性を養います。

少年刑務所との違い

少年審判で検察官送致処分を受けると刑事裁判となる場合があります。実刑判決を受けた年齢が14歳以上16歳未満であれば第4種少年院へ、16歳以上20歳未満であれば少年刑務所へ収容となります。

少年院は、更生のための教育を目的としていますが、一方、少年刑務所は少年であることは考慮されつつも、刑務所と同じように刑罰としての刑務作業をする必要があります。

コメント